스위스 취리히공대(ETH Zurich) 과학자들이 수도 베른에서 융프라우요흐까지 53km를 잇는 레이저 통신으로 초당 1테라비트(TB, 1기가비트의 1,000배, CD 1500장 이상) 단위의 데이터 전송에 성공했다. 앞으로 위성을 이용한 레이저 통신이 실용화되면 해저 케이블이 필요 없게 될 수도 있다.이번 실험은 2014년부터 800억 유로(현재 한화 약 114조 6000억 원)가 투입된 전 유럽 규모의 연구...

태양광만으로 바닷물에서 염분을 제거하고 사람이 마실 수 있는 물로 바꾸는 장치가 개발됐다. 또한, 부산물로 소금도 얻을 수 있다.매년 8억 4400만 명이 깨끗한 물을 구하지 못하고, 오염된 물과 환경으로 인한 감염으로 신생아 사망이 1분마다 1명에 이른다. 또한 전 세계 총 에너지 소비의 약 3%가 물 처리에 사용되고 있다. 따라서 해수...

2017년 노벨 화학상은 용액 속 생체분자 구조를 고화질로 이미징 할 수 있는 '저온 전자현미경(Cryo-EM)'을 개발한 스위스 로잔 (Lausanne) 대학교의 생물 물리학 명예 교수 자크 두보쉐( Jacques Dubochet), 미국 컬럼비아 대학 생화학 및 분자 생물 물리학 교수 요아킴 프랑크(Joachim Frank), 영국 케임브리지대학 리처드 헨더슨(Richard Henderson)에게 돌아갔다.이들이 개발한 저온 전자현미경(cryo-electron microscopy)은...

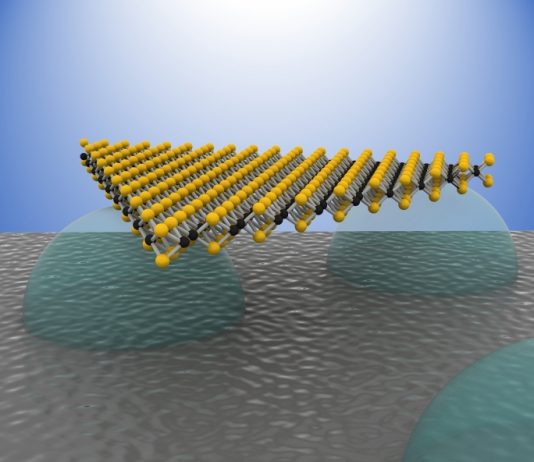

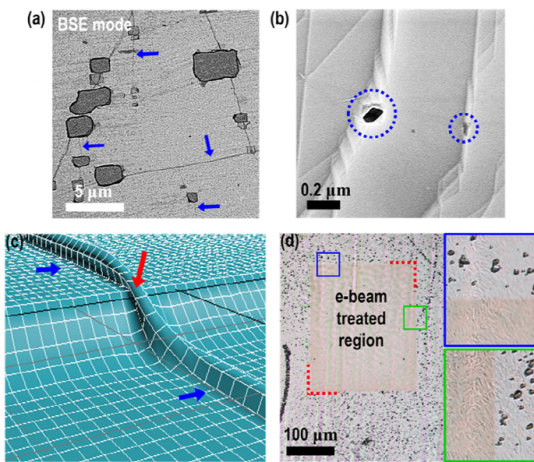

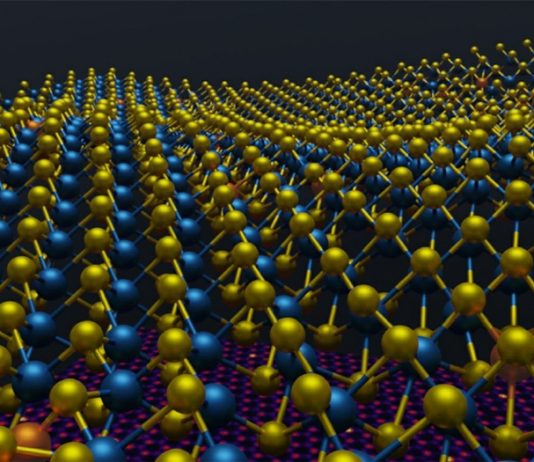

2차원 반도체 소재는 기존 실리콘 반도체의 물리적인 성능 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있다. 하지만, 원자층 수준의 얇은 두께 때문에 주변 영향에 매우 민감하다는 특성이 있다. 특히 2차원 반도체가 올려진 기판으로부터의 불규칙한 영향에 의해 성능과 신뢰성이 확보되지 못하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 해외 연구팀들이 기판의 영향을 원천적으로 차단할 수 있는 방법을 연구하고 있다. 그 중 2차원 반도체를 공중에 매달린 구조로 설계하는 기술이 보고된 바가 있지만 반도체 층 하단을 받쳐주는 구조물이 존재하지 않아 기계적 내구성이 크게 떨어지는 단점이 있다. 정 교수 연구팀은 2차원 반도체 하단에 산화규소 재질의 초미세 돔형 구조물을 촘촘히 형성하는 아이디어로 문제를 해결했다.

국내 연구진이 금속 액체방울로 새로운 나노 물질을 개발했다. 울산과학기술원 권순용 교수‧곽진성 연구교수 연구팀이 용융금속합금 액체방울을 이용해 고품질 텔루라이드 나노벨트를 제조하고, 이를 수분으로부터 지켜줄 그래핀의 봉지막 기능을 향상시켰다고 밝혔다.꿈의 신소재인 그래핀이 발견된 후 이와 유사한 2차원 층상 구조의 칼코겐(주기율표 16족 원소 중 황(S)·셀렌(Se)·텔루륨(Te)의 3원소) 화합물의 연구가 활발하게 진행되고 있다. 그러나 텔루륨...

스위스 제네바대학 연구팀이 1kHz의 고출력 펄스 레이저를 사용해 자연 발생 번개를 유도하는 데 성공했다.이 연구 프로젝트는 20년 이상 진행되어 왔다. 이번 실험 결과는 레이저로 기상 제어가 가능하다는 것을 입증하는 것이다.연구 결과(논문명: Laser-guided lightning)는 1월 16일 과학저널 네이처 포토닉스(Nature Photonics)에 실렸다.번개는 대기 중 얼음 알갱이가 서로 부딪쳐 대규모 전하 분리가 일어났을...

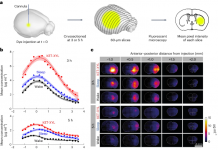

나이 든 사람들은 최신 음악보다 젊은 시절에 듣던 음악을 선호하는 경향이 있다. 학창 시절에 유행하던 노래를 들으면 그 당시를 기억하는 사람들이 많아 음악이 기억과 밀접한 관련이 있다고 생각하고 있다. 과거 에피소드와 함께 선보이는 TV·라디오 프로그램 ‘추억의 노래’가 많은 국가에서 방송되고 있다. 또 치매 환자에 추억의 음악을 들려주는 음악 치료 등도...

국내 연구진이 메타물질과 그래핀을 접합해 빛의 속도를 느리게 만들었다가 다시 빠르게 만드는 소자를 개발했다. 세상에서 가장 빠른 속도를 가진 물질은 빛이다. 정보를 전달하는데 빛보다 더 유용한 물질은 없다. 그러나 현재 빛을 정보로 처리하려면 빛을 전기신호로 전환하는 과정이 동반되어야 한다. 이 때 신호를 처리하는 전자소자의 한계와 발열 문제 때문에 정보처리 속도가 느려지고 병목 현상이 나타난다. 이에 따라 전력비용도 많이 발생한다. 기초과학연구원(IBS, 원장 김두철) 나노구조물리 연구단(단장 이영희) 김튼튼 연구교수팀이 KAIST 기계공학과 민범기 교수 연구진과 공동으로 진행한 이번 연구는 메타물질과 그래핀을 접합해 빛의 속도를 느리게 만들었다가 다시 빠르게 만드는 소자를 만들었

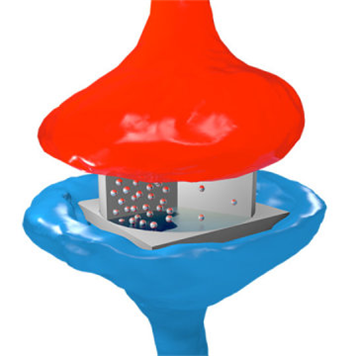

프랑스와 미국의 과학자들이 인공두뇌를 위한 스스로 학습할 수 있는 고체 상태의 인공 시냅스 (an artificial synapse) 인 전자 시냅스 (Electronic synapses), 즉 멤리스터 (Memristor) 를 개발하는데 성공했다.이 연구 성과는 세계 최고 과학전문지 네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications) 에 <고체 상태 시냅스에서의 강유전성 도메인 역학을 통한 학습 (Learning through ferroelectric domain...

두께가 원자 1 개~몇 개 정도인 매우 얇은 결정 격자가 여러 개 겹쳐진 초격자(Superlattice)는 차세대 전자칩으로 초고속 연산이 가능한 컴퓨터 실현으로 이어질 전망이다. 1925년 요한손(Johansson)과 린데(Linde)가 금-구리와 팔라듐-구리 계를 연구하던 중 이들의 특별한 X-선 회절 패턴을 통해 발견한 초격자는 2종류 이상의 물질이 주기적인 층으로 이루어진 구조다. 일반적으로 각 층의 두께는...

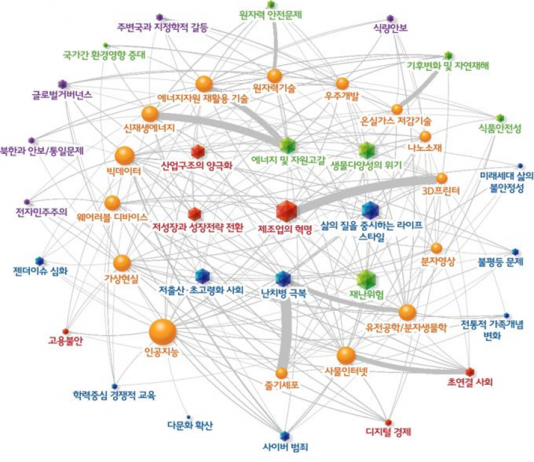

미래창조과학부 소속 미래준비위원회(위원장 이광형 한국과학기술원 교수)는 ‘미래이슈 분석보고서’를 발표했다. 미래준비위원회는 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 한국과학기술원(KAIST) 미래전략연구센터와 함께 이번 보고서를 마련했다. 이번 보고서는 미래예측 ․ 대응방안 제시 보다는 이슈들이 앞으로 10년간 어떻게 전개되어 미래에 어떤 영향력을 갖게 될 것인지를 분석하는데 초점을 두었다고 밝혔다. 미래준비위원회는 경제협력개발기구(OECD) 미래전망보고서 등 국내·외 관련 문헌정보와 국가정책연구포털사이트 등 다양한 데이터를 기초로...

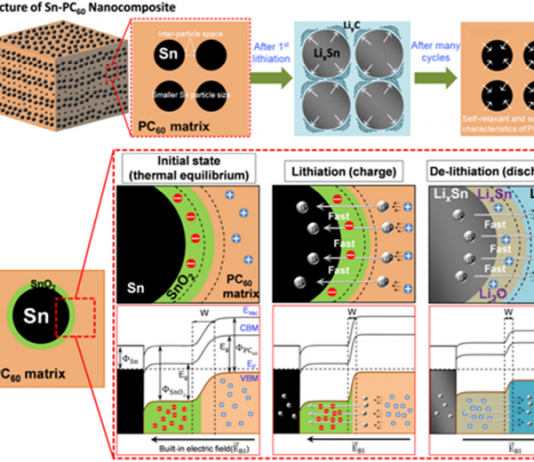

한국과학기술연구원(KIST) 에너지저장연구단 이중기 박사팀이 이차전지 소재 설계에 있어서 반도체 접합 구조 계면을 형성해 급속 충·방전 조건하에서도 고용량, 장수명이 가능한 신개념 리튬이차전지 음극 소재를 개발했다. 반도체 접합 구조 계면이란 단결정 안에서 서로 다른 특성의 반도체가 접해 있는 구조. 즉, 비정상 반도체(P형)와 정상 반도체(N형)가 접해 있는 P-N 접합구조(P-N junction)를 말한다.이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘ACS Nano’ (IF: 13.942, JCR 분야 상위 3.082%) 최신호에 논문명 으로 온라인판에 게재됐다.

![[보고서] 딥씨크 출현과 한국 AI 미래전략](http://sw.itnews.or.kr/wp-content/uploads/2025/02/7-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ③ 애플카 ‘프로젝트 타이탄’의 실패 원인](http://sw.itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/1-2-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ② 애플카 ‘프로젝트 타이탄’ 10년간 의 여정](http://sw.itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/4-218x150.png)

![[2024 애플 동향] ① 애플 프로젝트 타이탄’ 종료](http://sw.itnews.or.kr/wp-content/uploads/2024/03/Midjourney-218x150.png)